一、一场迟到 40 年的诺奖,揭开免疫 “不打自己人” 的秘密

2025 年 10 月 6 日,瑞典卡罗琳医学院的颁奖大厅里,82 岁的日本科学家坂口志文颤巍巍接过奖章 —— 他等待这一天,足足等了 40 年。

半个世纪前,当坂口在实验室里切除小鼠胸腺,看着小鼠皮肤溃烂、器官衰竭时,绝不会想到,这个看似普通的实验,会揭开人类免疫系统最核心的谜题之一:为什么我们的免疫细胞,不会把自己的身体当成 “敌人” 疯狂攻击?

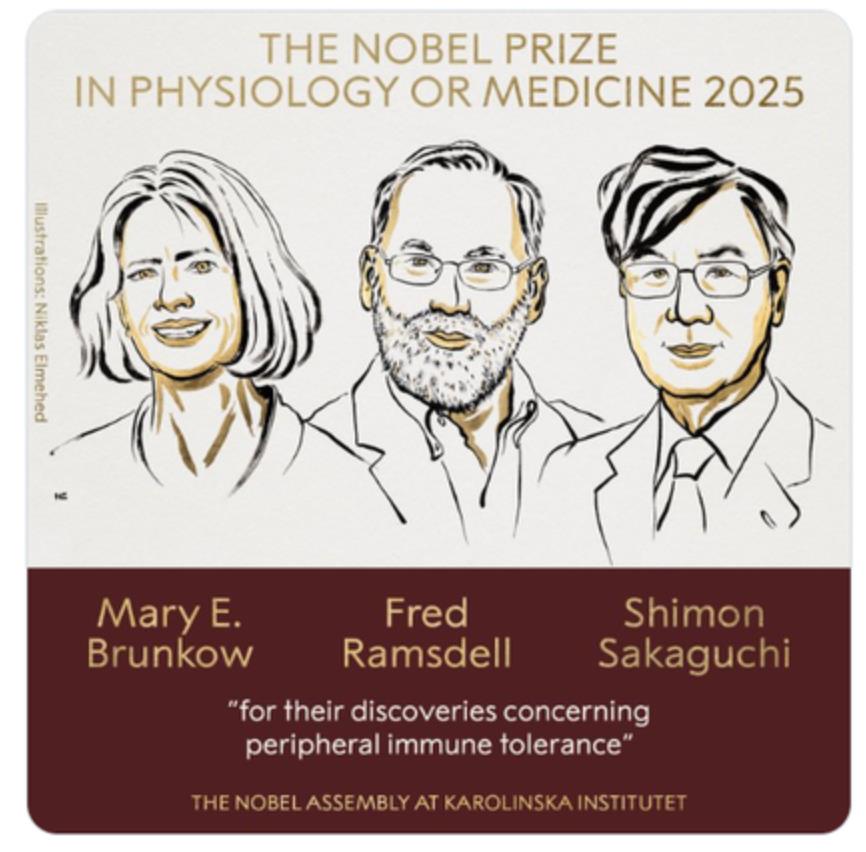

今年诺贝尔生理学或医学奖,就颁给了坂口志文与美国科学家玛丽・布伦科、弗雷德・拉姆斯德尔,表彰他们发现了 “外周免疫耐受机制”,找到了免疫系统里的 “刹车手”—— 调节性 T 细胞(Treg)。

说起来你可能不信,正是这个占免疫系统不到 10% 的 “小众细胞”,守护着我们不被自身免疫病折磨。像类风湿患者关节的反复肿痛、红斑狼疮患者皮肤上的蝴蝶斑,本质上都是免疫系统 “认错人”,而 Treg,就是阻止这场 “内战” 的关键。

二、从实验室小鼠到人类治病,这三步走了 20 年

很多人觉得诺奖成果离生活很远,但 Treg 的发现,却是一步步从实验室 “走” 到病床的。

第一步:1980 年代,坂口的 “意外发现”

当时坂口志文在日本爱知县癌症中心做研究,原本想探索胸腺对癌症的影响,却发现了一个奇怪现象:切除胸腺的新生小鼠,没过多久就出现了严重的自身免疫病 —— 皮肤脱屑、肾脏受损,就像人类的红斑狼疮。

更意外的是,当他给这些小鼠注射健康小鼠的成熟 T 细胞后,小鼠的病情竟然慢慢好转了!“难道这些 T 细胞里,藏着能‘安抚’免疫系统的特殊细胞?”

带着这个疑问,坂口团队花了 10 年时间筛选、验证,终于在 1995 年发表论文,首次提出 “调节性 T 细胞” 的概念:这类细胞占 T 细胞总数的 5%-10%,就像免疫军队里的 “政委”,专门阻止士兵 “滥杀无辜”。

但在当时,这个发现并不被看好。有同行嘲笑:“这么少的细胞,能有多大作用?” 甚至有期刊拒绝发表他的论文,认为 “这是脱离实际的理论猜想”。

第二步:2001 年,布伦科夫妇的 “基因密码”

就在坂口陷入困境时,美国田纳西州橡树岭国家实验室的玛丽・布伦科和弗雷德・拉姆斯德尔(两人是夫妻),正在研究一种奇怪的小鼠:这些小鼠生来就会得自身免疫病,而且大多是雄性。

没有基因测序技术的年代,他们像 “大海捞针” 一样,一点点排查小鼠的染色体,终于在 X 染色体上找到了关键 ——FOXP3 基因。只要这个基因发生突变,小鼠就会出现严重的自身免疫病;而正常小鼠的 Treg 细胞里,这个基因表达得特别活跃。

“FOXP3 基因,就是 Treg 细胞的‘身份证’!” 这个发现让学界震惊,也为坂口的理论提供了最关键的证据。

第三步:2003 年,机制闭环,质疑声消失

2003 年,坂口团队进一步证实:FOXP3 基因是 Treg 细胞发育的 “总开关”—— 没有这个基因,Treg 细胞就无法形成;而只要激活这个基因,就能让普通 T 细胞 “变身” 成 Treg 细胞。

到这时,外周免疫耐受的机制终于完整呈现:FOXP3 基因控制 Treg 细胞发育,Treg 细胞在血液中巡逻,抑制失控的免疫反应。曾经质疑坂口的科学家们,纷纷改变态度,甚至有人主动上门合作。

三、这些病的治疗,正在被 Treg 改写

如今,Treg 细胞已经从实验室走进了临床,相关疗法在自身免疫病、癌症、器官移植领域的研究数据,正为患者带来新希望。

1. 自身免疫病患者:从 “靠激素续命” 到 “精准治疗”

在类风湿关节炎、系统性红斑狼疮等自身免疫病治疗中,传统激素疗法虽能缓解症状,但长期使用会导致骨质疏松、代谢紊乱等副作用。2024 年北大人民医院、山西医科大学第二医院联合开展的临床研究显示,采用 “低剂量白细胞介素 - 2” 激活患者体内 Treg 细胞增殖,可使难治性红斑狼疮患者的临床缓解率提升 40%,且患者激素用量平均减少 50%,副作用发生率显著降低。

这类疗法的核心优势在于 “精准调控”—— 仅增强 Treg 细胞功能,避免对整体免疫系统的过度抑制,目前已纳入我国《自身免疫病诊疗指南(2025 版)》推荐方案。

2. 癌症患者:“策反” Treg,让免疫细胞 “专心抗癌”

肿瘤微环境中,癌细胞会分泌转化生长因子 -β(TGF-β)等物质,“策反” Treg 细胞使其成为 “保护伞”,抑制免疫细胞对肿瘤的攻击。基于这一机制,科学家研发的 “Treg 细胞抑制剂”(如 CD25 单抗),可精准清除肿瘤局部的 Treg 细胞,解除免疫抑制。

在晚期黑色素瘤治疗中,“Treg 抑制剂联合 PD-1 抑制剂” 的方案已显示出协同效果:2025 年《临床肿瘤学杂志》(JCO)发表的多中心研究数据显示,该联合疗法使患者客观缓解率从单药治疗的 35% 提升至 62%,中位无进展生存期延长至 14.2 个月,为部分难治性患者带来新选择。

3. 器官移植患者:让新器官 “被接纳”

器官移植后的排斥反应,本质是免疫系统将外来器官识别为 “异物” 发起攻击,患者需长期服用免疫抑制剂,却面临感染、肝肾功能损伤等风险。瑞典卡罗琳医学院 2024 年开展的肾脏移植临床研究表明,术前输注体外扩增的供体来源 Treg 细胞,可诱导免疫系统对移植器官产生 “免疫耐受”—— 术后 1 年,患者抗排斥药物用量较对照组减少 50%,急性排斥反应发生率从 18% 降至 6%,1 年移植肾存活率提升至 92%。

目前,我国华中科技大学同济医学院附属同济医院也在开展类似研究,已完成 30 例肾脏移植患者入组,初步结果与国际研究趋势一致。

四、中国在行动:从科研到产业,我们不落后

很多人会问:“国外的发现,我们能用上吗?” 其实,中国在 Treg 细胞疗法领域,已形成科研与产业协同推进的格局,部分成果达到国际领先水平。

1. 全球首款治疗渐冻症的 Treg 疗法,来自上海

2025 年初,上海赛尔欣生物研发的 “人自体多克隆调节性 T 细胞注射液”,获国家药品监督管理局临床试验批准(批件号:CXSL2500001),成为全球首个针对肌萎缩侧索硬化症(ALS,俗称 “渐冻症”)的 Treg 细胞治疗药物。该疗法通过鞘内注射将 Treg 细胞输送至中枢神经系统,抑制神经炎症损伤。截至 2025 年 10 月,Ⅰ 期临床试验已完成 12 例患者入组,安全性数据良好,部分患者肌力下降速度较治疗前减缓 30% 以上。

2. 企业加速布局,让疗法 “接地气”

除赛尔欣外,国内多家生物企业已聚焦 Treg 细胞疗法研发:毕诺济生物的 “基因编辑 Treg 细胞疗法(BEN-301)”,通过 CRISPR 技术增强 Treg 细胞的免疫抑制功能,目前处于临床前研究阶段,预计 2026 年提交临床试验申请;泽安生物则专注于 Treg 细胞的规模化培养技术,其自主研发的 “无血清培养体系” 可将细胞扩增效率提升 5 倍,降低生产成本;和元生物、药明生物等 CDMO 企业,也已搭建 GMP 级 Treg 细胞制备平台,为临床研究提供产业化支撑。

3. 高校突破关键技术

基础研究层面,国内团队也取得重要进展:北京师范大学刘光伟教授团队优化了 Treg 细胞体外扩增方案,通过添加 “低浓度雷帕霉素 + IL-21” 组合,使细胞体外存活时间从传统方法的 7 天延长至 21 天,且免疫抑制功能保留率超 90%。相关研究成果 2024 年发表于《细胞研究》(Cell Research),为 Treg 细胞疗法的临床转化解决了 “细胞存活时间短” 的关键难题。

五、科学的温度:82 岁仍在实验室,他们为何坚持?

采访中,82 岁的坂口志文说:“我这辈子最开心的,不是拿诺奖,而是看到患者因为我的研究好起来。”

科学探索从非一帆风顺:坂口的研究曾因 “理论超前” 多次面临经费中断,最困难时他自掏腰包购买实验小鼠;布伦科夫妇为锁定 FOXP3 基因,在无基因测序技术的条件下,耗时 8 年完成上百次小鼠杂交实验,反复验证才确认基因定位;拉姆斯德尔则在 2005 年放弃斯坦福大学的终身教职,创办索诺马生物治疗公司,只为加速 Treg 疗法从实验室到病床的转化。

正如诺贝尔委员会主席奥勒・坎佩在颁奖词中所说:“他们的发现,不仅解答了‘免疫系统为何不攻击自身’的科学谜题,更给全球约 10 亿自身免疫病患者、数千万癌症患者带来了治愈的希望。”

现在,Treg 细胞的研究仍在推进:科学家正探索其在 1 型糖尿病、特应性皮炎等疾病中的应用,甚至尝试通过调控 Treg 细胞改善衰老相关的免疫紊乱。科学的魅力,从来不是遥不可及的理论,而是那些藏在实验室里的发现,终有一天会走进现实,为普通人的健康保驾护航。