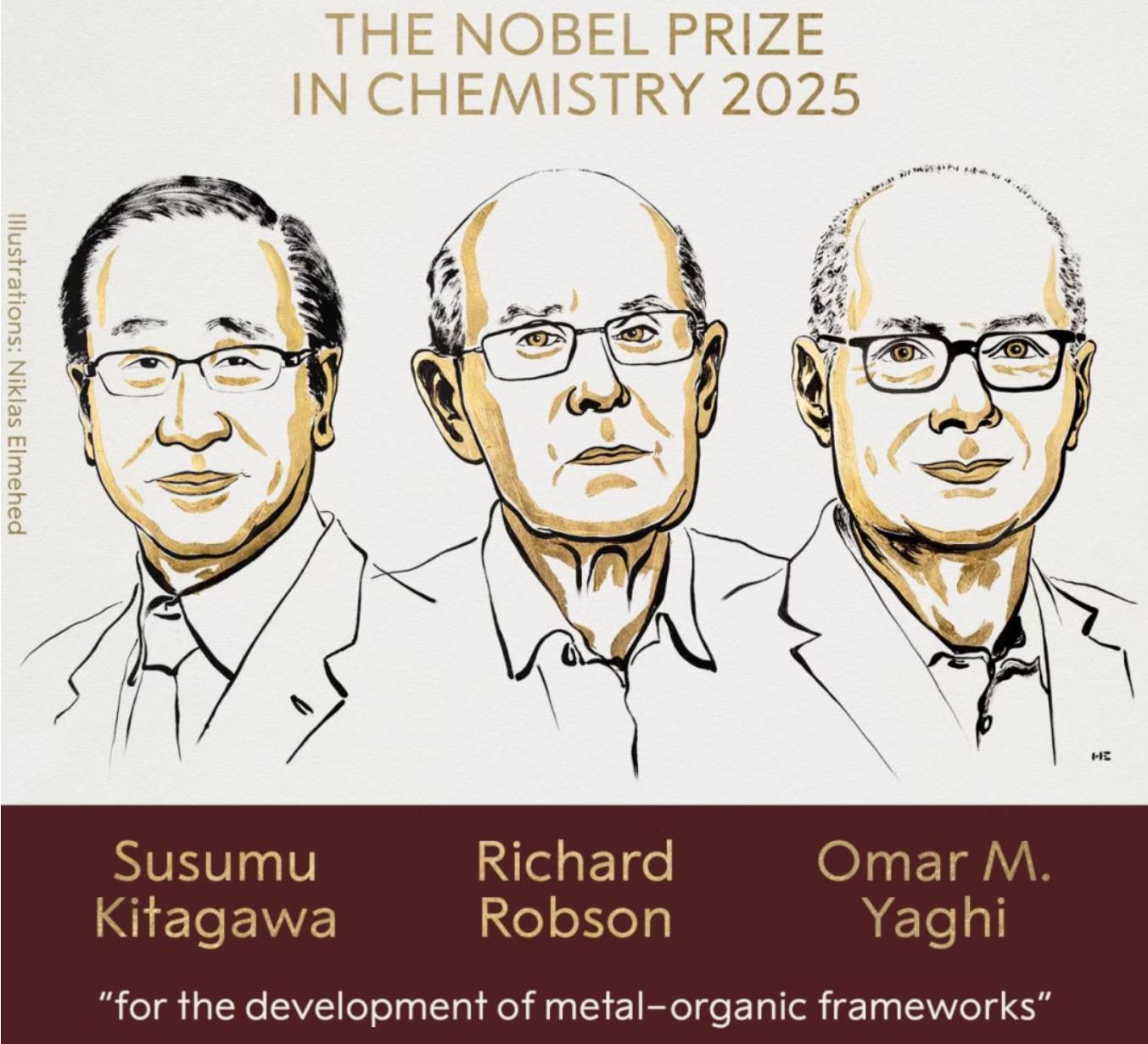

一、诺奖揭晓:三位 “分子建筑师” 的加冕

2025 年 10 月 7 日,瑞典皇家科学院宣布,将诺贝尔化学奖授予日本京都大学的北川进、澳大利亚墨尔本大学的理查德・罗布森与美国加州大学伯克利分校的奥马尔・亚吉。颁奖词用 “为化学创造新空间” 精准概括了他们的贡献 —— 三人联手开创的金属有机框架(MOF) 材料,如同在纳米世界搭建起千万座 “分子宫殿”,既能从沙漠空气中抓水,又能从工厂废气中捕碳,正成为应对全球资源危机的关键武器。

这一成果并非突发奇想,而是横跨四十余年的接力突破。正如评委朗斯特隆所言:“他们让‘精准捕获分子’从幻想变为现实,仅中国就有超 100 个实验室在延续这项研究。”

二、核心谜题:如何给分子 “量身定制房间”?

人类一直渴望一种能 “按需筛选分子” 的材料:在沙漠中抓水、在废气中捕碳、在血液中送药。传统多孔材料如沸石虽能吸附分子,却存在两大局限 —— 孔径固定无法调整,吸附能力受结构限制。

罗布森在 1980 年代率先提出大胆构想:能否像搭乐高一样,用化学 “积木” 搭建可控的多孔结构?这需要解决两个核心问题:用什么做 “积木零件”?如何让零件稳定拼接?三位科学家的研究,正是一步步破解这两个谜题的过程。

三、发现之路:从 “脆弱晶体” 到 “超级海绵”

1. 罗布森:画出 “分子宫殿” 的设计图

1989 年,罗布森在实验室完成了开创性实验。他以带正电的铜离子为 “墙角立柱”,以一种四条臂的有机分子为 “横梁”,将两者放入溶液后,竟自发形成了规整的三维晶体。这种晶体内部布满孔洞,就像一座微型宫殿 —— 这是人类首次用理性设计构建出多孔金属有机结构。

但早期成果十分脆弱,遇水或高温就会坍塌,被同行质疑 “只是好看的化学玩具”。罗布森并未放弃,他在论文中预言:“这种结构若能稳定存在,将解锁无数应用可能。”

2. 北川进:给 “分子宫殿” 装上 “柔性门窗”

1992 年,日本科学家北川进接过接力棒。他遵循 “无用之用” 的研究理念,尝试用不同金属离子与有机分子组合,却因材料不稳定屡遭经费驳回。直到 1997 年,他终于合成出首款稳定的三维 MOF:以钴、镍离子为骨架,用有机分子连接成带开放通道的结构,即便干燥后仍能保持形状,还能吸收释放甲烷、氧气等气体。

更关键的突破在 1998 年到来:北川进发现,部分 MOF 能像肺一样 “呼吸”—— 吸附分子时膨胀,释放分子后收缩。这种 “柔性” 让材料可适配不同大小的分子,解决了传统多孔材料孔径固定的难题。复旦大学李巧伟教授这样形容:“这相当于给分子宫殿装上了可伸缩的门窗,能迎接不同客人。”

3. 亚吉:打造 “永不坍塌的超级仓库”

1999 年,亚吉的研究让 MOF 彻底走出实验室。他合成的MOF-5材料创下两项纪录:一是稳定性惊人,空置状态下加热到 300℃也不会坍塌;二是表面积超大,仅几克材料的孔隙展开后,面积就相当于一个足球场。

这一突破让 MOF 从 “实验室珍品” 变为 “实用材料”。亚吉在《自然》杂志首次提出 “金属有机框架” 这一名称,并展示了其吸附潜力 ——MOF-5 能高效储存氢气,为新能源汽车储氢技术提供了新思路。2003 年,他进一步开发出 16 种 MOF-5 变体,通过调整孔径大小,实现了对不同分子的 “精准捕获”。

至此,MOF 的核心技术体系完全成型:以金属离子为 “节点”、有机分子为 “连接体”,可通过调整零件组合,定制出孔径可控、稳定性强、吸附力高的多孔材料。

四、通俗解读:MOF 的 “工作日常” 像什么?

若把 MOF 比作 “分子级管家”,它的工作逻辑可概括为 “精准识别 - 稳定收纳 - 按需释放” 三步,不同场景下展现出不同技能:

1. 沙漠中的 “空气取水员”

亚吉团队研发的 MOF 能在湿度仅 30% 的空气中抓取水蒸气。在塔克拉玛干沙漠的试点中,一台太阳能驱动的 MOF 空气集水装置,每天可产出 20 升饮用水,足以满足三口之家需求。其原理如同给水分子 “定制单间”——MOF 的孔径刚好匹配水分子大小,能高效吸附并浓缩水蒸气,加热后即可获得纯水。

2. 工厂里的 “碳捕集卫士”

我国新疆风城油田的碳捕集项目,正是利用 MOF 技术打造的全球最大单体设施,年回收天然气 3 千万方。MOF 的孔隙能像筛子一样分离烟气中的二氧化碳,吸附效率比传统方法提升 3 倍,成本降低 70%。上海科技大学章跃标教授解释:“MOF 就像专门抓二氧化碳的‘手’,抓到后通过升温释放,可循环使用上万次。”

3. 病房中的 “药物快递员”

在生物医药领域,MOF 化身 “纳米卡车”—— 将抗癌药物装入其孔隙中,通过表面修饰让 MOF 精准识别肿瘤细胞,到达病灶后再释放药物。这种方式能减少药物对正常细胞的损伤,目前已在肺癌、乳腺癌临床试验中显示出优势。此外,生物相容性好的 MOF 还可作为造影剂,帮助医生更清晰地定位病灶。

五、应用革命:从家庭到工业的全面渗透

如今,MOF 已从实验室走向千行百业,三大应用场景正在改写生活与生产方式:

1. 日常生活:让家居更环保

食物保鲜:MOF 制成的保鲜盒能吸附水果释放的乙烯气体,使草莓保质期从 3 天延长至 7 天;

空气净化:MOF 空气净化器可捕获甲醛、苯等有机污染物,还能分解水中的 “永久污染物” PFAS,净化效率是传统滤网的 5 倍;

储能助力:MOF 制成的储气罐能在常温常压下储存甲烷,让家用天然气罐体积缩小一半。

2. 能源领域:为新能源 “解困”

新能源汽车的续航瓶颈有望被 MOF 突破 —— 其高效储氢能力可使氢燃料电池车续航达到 1000 公里;在光伏产业中,MOF 能吸附并回收生产过程中的有毒气体,降低光伏板制造成本。

3. 环保领域:助力 “双碳” 目标

除了工业碳捕集,MOF 还能用于农业减排 —— 吸附稻田释放的甲烷;在海洋治理中,可清除石油泄漏产生的油污。章跃标教授预测:“到 2030 年,MOF 有望承担全球 30% 的工业碳捕集任务。”

六、科学的温度:在质疑中生长的希望

这项改变世界的技术,曾多次走到 “夭折” 边缘:北川进的研究因 “无用” 被拒绝资助,亚吉的 MOF-5 合成实验失败了上百次,罗布森直到 2019 年去世前仍在优化结构。正如北川进在获奖感言中所说:“科学进步从来不是一蹴而就,而是在相信‘无用之用’中等待突破。”

如今,全球已诞生数万种 MOF,AI 技术的融入正让新材料研发速度提升 10 倍。从沙漠中的一滴水,到工厂里的一缕废气,再到病房中的一粒药丸,这些看不见的 “分子宫殿”,正在用最微小的结构,解决人类最宏大的挑战。这正是诺奖的意义 —— 奖励那些看似 “无用” 的基础研究,因为它们终将成为改变未来的力量。