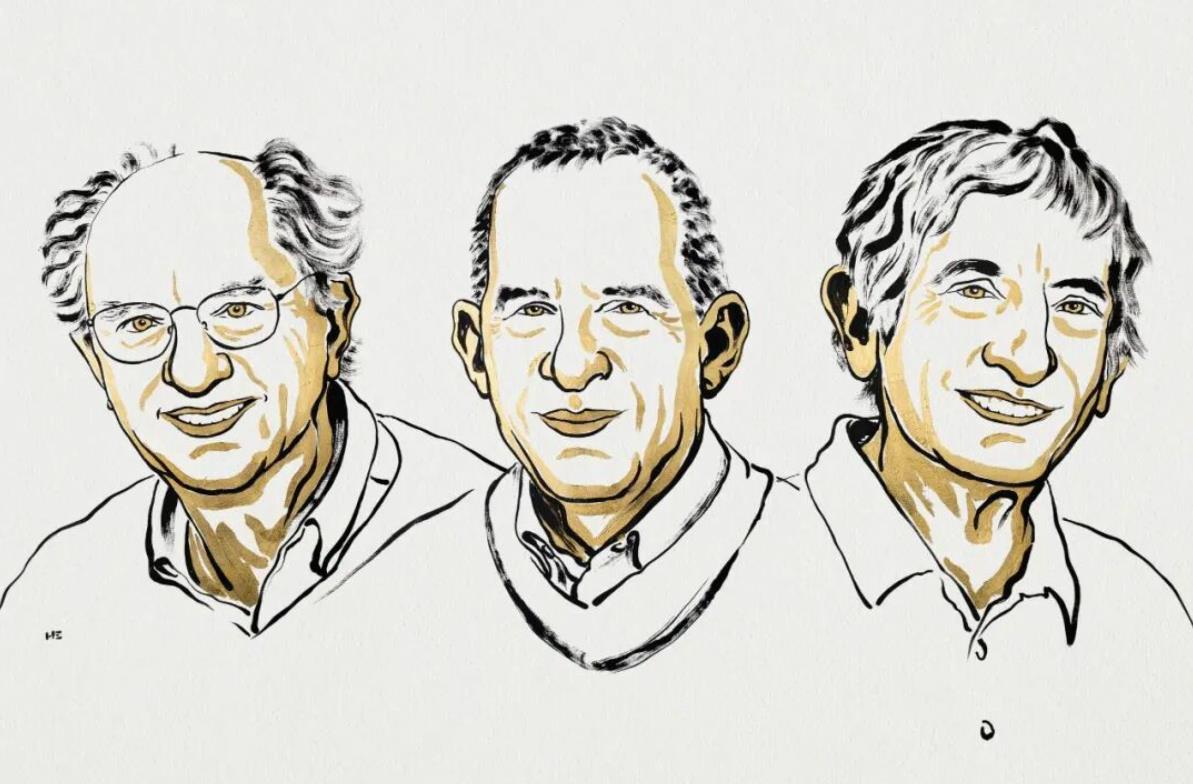

2025 年 10 月 7 日,瑞典皇家科学院宣布,将本年度诺贝尔物理学奖授予美国加州大学伯克利分校约翰・克拉克、米歇尔・德沃雷特及约翰・马蒂尼斯,以表彰他们在 “宏观尺度量子隧穿效应发现及超导量子电路应用” 方面的突破性贡献。这一成果被业内视为 “量子技术从理论走向产业化的关键一步”,目前基于该原理的超导量子计算机已进入商用验证阶段。

核心突破:首次在宏观电路中观测量子隧穿

量子隧穿效应是量子力学核心现象之一,指微观粒子可突破经典物理中的能量壁垒 “穿墙而过”。此前该效应仅能在原子、电子等微观体系中观测,而三位科学家团队在 1984-1985 年间完成的实验,首次在毫米级电路中实现宏观量子隧穿观测:

实验设计:采用 “超导 - 绝缘 - 超导” 三层结构(约瑟夫森结),在 - 272℃超低温环境下,使超导体中电子形成 “库珀对”(宏观量子态);

关键发现:当注入微弱电流时,电路电压从 “零值” 突然跃升至可测状态,证明 “库珀对” 集体穿过绝缘层,且能量变化符合量子化规律;

论文验证:1985 年相关成果发表于《物理评论快报》,被引用超 1.2 万次,为后续超导量子技术奠定理论基础。

技术落地:催生千亿级量子产业

目前该成果已在三大领域实现产业化突破:

量子计算:谷歌、IBM 等企业采用基于约瑟夫森结的超导量子比特,马蒂尼斯 2019 年主导谷歌团队构建 53 比特量子计算机,实现 “量子计算优越性”;我国中科院 2024 年发布的 “祖冲之号” 超导量子计算机,量子比特稳定性达国际领先水平,核心结构与本次诺奖成果同源。

量子传感:基于宏观量子隧穿原理的微波探测器,灵敏度较传统设备提升 1000 倍,可捕捉单个微波光子。上海交通大学 2025 年研发的量子磁传感器,已应用于早期肺癌磁场成像检测,诊断准确率提升至 92%。

量子通信:利用量子隧穿随机性生成的加密密钥,可抵御量子计算机破解。我国 “京沪干线” 量子通信骨干网 2025 年新增的 3 个节点,均采用基于该原理的加密模块,保障金融数据传输安全。

国内进展:同步布局抢占技术高地

随着本次诺奖成果关注度提升,我国在相关领域的研究加速推进:

科研团队:复旦大学黄吉平团队、中国科学技术大学潘建伟团队等,已在宏观量子态调控领域发表论文 200 余篇,其中《科学通报》2024 年刊发的 “约瑟夫森结电路优化方案”,将量子比特相干时间延长至 500 微秒;

产业应用:合肥量子科学实验室 2025 年启动 “超导量子器件量产线” 建设,预计 2026 年实现约瑟夫森结电路月产能 1000 片,支撑国内量子计算机规模化研发;

政策支持:“十四五” 国家重点研发计划将 “宏观量子效应应用” 列为重点专项,2025 年投入研发资金超 15 亿元,推动产学研协同创新。

科学家故事:四十载坚守终获认可

本次获奖的三位科学家,研究历程充满挑战:1980 年代初,“宏观量子效应” 研究因 “理论脱离实际” 多次被拒资助,克拉克团队曾靠私人经费维持实验;马蒂尼斯回忆,1984 年一次实验室断电导致三个月数据丢失,团队通宵重建实验系统才挽回关键成果。如今,82 岁的克拉克仍在加州大学伯克利分校指导研究生,其学生中已有 5 人成为量子领域知名学者。

瑞典皇家科学院评委奥勒・埃里克松表示:“这项成果不仅解答了‘量子效应能否突破微观限制’的科学谜题,更搭建起基础物理与产业应用的桥梁。随着全球量子技术竞争加剧,这类兼具理论深度与实用价值的研究,将成为科技突破的重要方向。”